译文

注释

上陵(líng)何美美,下津风以寒。

上陵何美美:登上上陵但见景色何其美好。下津:指从陵上下来到达水边。

问客从何来,言从水中央。

客:指仙人。

桂树为君船,青丝为君笮(zuó),木兰为君棹(zhào),黄金错其间。

笮:竹子做的绳索,西南少数民族用以渡河。这里指维系船的绳索。木兰:树木名。棹:划船的工具。错:涂饰。

沧海之雀赤翅鸿,白雁随。

山林乍开乍合,曾不知日月明。

醴(lǐ)泉之水,光泽何蔚蔚。

醴泉:甘甜的泉水。古人以为是祥瑞。蔚蔚:茂盛的样子。

芝为车,龙为马,览遨游,四海外。

甘露初二年,芝生铜池中,仙人下来饮,延寿千万岁。

甘露:汉宣帝年号。芝生铜池中:古人以生出芝草为吉祥之兆。

译文注释

上陵(líng)何美美,下津风以寒。

登上诸陵但见景色何其美好,从陵上下来到达水边,水边的风何其清爽。

上陵何美美:登上上陵但见景色何其美好。下津:指从陵上下来到达水边。

问客从何来,言从水中央。

问仙人从哪里来,仙人回答说他来自水中央。

客:指仙人。

桂树为君船,青丝为君笮(zuó),木兰为君棹(zhào),黄金错其间。

仙人出现时所乘的船极其豪华,桂木造成船,连系船用的绳索都是用青丝做成的。划船的船桨是用木兰做的,有黄金涂饰其间。

笮:竹子做的绳索,西南少数民族用以渡河。这里指维系船的绳索。木兰:树木名。棹:划船的工具。错:涂饰。

沧海之雀赤翅鸿,白雁随。

这时,只见水面上凤凰出现,众鸟随从,出现于山林中。

山林乍开乍合,曾不知日月明。

望去只见山林忽开忽合,连日月的光芒也被众鸟所遮蔽。

醴(lǐ)泉之水,光泽何蔚蔚。

甘甜的泉水,光泽熠熠。

醴泉:甘甜的泉水。古人以为是祥瑞。蔚蔚:茂盛的样子。

芝为车,龙为马,览遨游,四海外。

我不禁想象神的车盖形似灵芝,驾着龙,在天地间遨游。

甘露初二年,芝生铜池中,仙人下来饮,延寿千万岁。

甘露二年,铜池中生出芝草,吉祥之兆引得仙人也下来饮于此泉中,人们喝了此泉的水更是延年益寿。

甘露:汉宣帝年号。芝生铜池中:古人以生出芝草为吉祥之兆。

赏析

汉章帝元和中,有宗庙食举六曲,加《重来》、《上陵》二曲,为《上陵》食举。这是汉宣帝时歌颂所谓祥瑞的诗。“上陵”即登上汉朝诸帝的陵墓。据史书记载,汉宣帝在即位前曾多次遨游诸陵间。此诗写到了神仙的出现及各种祥瑞之物的到来。

“上陵”即“上林”,为汉代天子的著名游猎之苑。司马相如《上林赋》,曾以“终始灞浐,出入泾渭”、“荡荡乎八川分流”,铺陈过它周围三百里的苍莽壮阔;以“奔星更于闺闼,宛虹扡于楯轩”,夸饰过它离宫七十余所的峻高富丽。但《上陵》歌的主意,却不在夸陈上林苑的“巨丽”,而是唱叹仙人降赐祥瑞的奇迹。开篇两句是赞美式的写景:“上陵何美美”,叹上林树木的蓊郁繁美;“下津风以寒”,叙苑中水津的凉风澹荡——正是“仙”客出现前的清奇之境。林木幽幽,风声飒然,衣袂飘飘的仙客突然现身,不能不令人惊异。“问客从何来,言从水中央”。前句问得惊讶,表现仙客之现莫知其来的飘忽无踪;后句答得微妙,他竟来自烟水迷离的水中,简直难以置信!但在仙客口中,却只发为淡淡一语,似乎根本不值得一提。其遥指水天、莞尔微笑的悠闲之态,愈加令人意外而惊喜。

仙客不仅来得神奇,其乘舟也格外芳洁富丽:“桂树为君船,青丝为君笮,木兰为君棹,黄金错其间。”笮(zuó):系船的竹索。桂舟兰棹,芬芳雅洁,映衬仙人的清风广袖,正给人以“似不从人间来”的缥缈之感。它不禁令人想起,屈原笔下的湘水之神,驾驭桂木龙舟,在洞庭湖上凌波飞驶的景象。但青丝为笮、黄金饰棹,似又与仙人的身份不甚相应,倒是显出了一种错金绣银的世俗富贵气。但汉人企慕的神仙生活,本就是世俗生活的延续和保存,反射出一种积极的对世间生活的全面关注和肯定。这与后世描述的洞中枯坐、鄙弃富贵的仙人,颇有异趣。此歌歌咏的上林仙客,显露的正是汉人企羡的特点。不过,他毕竟是“仙”,故其随从也世不多见:“沧海之雀赤翅鸿,白雁随。山林乍开乍合,曾不知日月明。”赤鸿、白雁,世所稀闻。它们的出现,往往被古人视为上天降赐的祥瑞,预兆着天下的太平。当年汉武帝“行幸东海,获赤雁”,就欣喜异常,还特为作了首《朱雁》之歌。汉宣帝元康、神爵年间,这类五彩神鸟,曾成千上万降集于京师宫殿及上林苑。人们以为这都是神仙降赐的好兆,喜得宣帝屡次下诏“大赦天下”、赏赐臣下爵禄或牛酒。这四句运用长短错综的杂言,描述鸿雁群随,翅翼忽张忽合,翔舞山林之间,以至遮蔽日月的景象,奇异动人,令人有身临其境、眼目撩乱之感。神奇的还不止于此:“醴泉之水,光泽何蔚蔚”——正当鸿雁翔集之际,山林间突又涌出一股股泉水,清亮闪光、汩汩不绝,而且甜美可口,则不是人间凡水所可比拟。随着上林之“仙”降临而出现的,正是如此应接不暇的奇迹。全诗歌咏至此,仿佛有天花乱坠于字行之间。

“芝为车,龙为马”以下,歌咏仙人的离去。诗中说:人们还沉浸在对种种仙瑞的欣喜若狂之中,仙人却冉冉升天、飘忽而去了。他来的时候,乘的是兰棹桂舟,浮现在烟水迷茫之间;离去时则又身登金芝、驾驭龙马,消失在青天白云之上。此刻海天青青,仙人已渺无影踪。他究竟去向了哪里?大概是到四海之外去览观遨游了吧?这四句全为三言短句,抒写仙人离去景象轻疾飘忽,留下了一种情系云天、绵绵无尽的意韵。歌中叙仙人以“金芝”为车,堪称奇思。不过这想象也有现实依据:据说公元前62年(宣帝元康四年),曾有“金芝九茎产于函德殿铜池(檐下承水之槽)中”,被视为仙人降临的瑞兆。公元前52年(甘露二年),又有“凤皇、甘露降集京师”。金芝本产于“名山之阴、金石之间”,附近的水饮之可“寿千年”(葛洪《抱朴子》),而今却生于檐下铜池,确是奇迹。人们由此发生仙人以芝为车降临宫殿的联想,也正在情理之中。至于“甘露”,乃“神露之精”,其味甘甜,饮之亦可长寿登仙。武帝当年为了获得它,曾“以铜作承露盘,高二十七丈”,“上有仙人掌承露,和玉屑,欲以求仙”(《三辅故事》)。而今亦降集京师,实为可喜可贺。此歌最后“甘露初二年,芝生铜池中”四句,说的就是这类奇事。字里行间,荡漾着人们对仙人降临,赐饮金芝、甘露,以延年益寿的希冀和喜悦之情。

译文

注释

子犹瓶矣。观瓶之居,居井之眉。处高临深,动而近危。酒醪不入口,臧水满怀。不得左右,牵于纆徽。一旦叀礙,为瓽所轠。身提黄泉,骨肉为泥。自用如此,不如鸱夷。

箴:一种规戒性的文字,大多有讽谏之意。瓶:古代汲水的器具,是陶制的罐子。眉:边缘,和水边为湄的“湄”,原是一字。醪:一种有渣滓的醇酒。臧:同“藏”。纆徽:原意为捆囚犯的绳索,这里指系瓶的绳子。叀碍:绳子被挂住。叀,悬。瓽:井壁上的砖。轠:碰击。提:抛掷。

鸱夷滑稽,腹大如壶。尽日盛酒,人复借酤。常为国器,讬于属车。出入两宫,经营公家。由是言之,酒何过乎?

鸱夷:装酒的皮袋。滑稽:古代一种圆形的,能转动注酒的酒器。此处借喻圆滑。国器:贵重之器。属车:皇帝出行时随从的车。两宫:指皇帝及太后的宫。经营:奔走谋求的意思。公家:指官府。

参考资料:

译文注释

子犹瓶矣。观瓶之居,居井之眉。处高临深,动而近危。酒醪不入口,臧水满怀。不得左右,牵于纆徽。一旦叀礙,为瓽所轠。身提黄泉,骨肉为泥。自用如此,不如鸱夷。

你好像陶制的罐子。看你所处的位置,就像被悬挂在井口边。虽处于高处面临深水,动一下便有危险。你肚里所装的不是酒而是凉水。你不能左右晃动,并被拴上绳悬挂在高的地方。一旦绳子被挂住,被井壁上的砖碰碎,便会被抛到浑浊的泉水中,粉身碎骨。你的用处只仅限于此,还不如装酒的皮袋。

箴:一种规戒性的文字,大多有讽谏之意。瓶:古代汲水的器具,是陶制的罐子。眉:边缘,和水边为湄的“湄”,原是一字。醪:一种有渣滓的醇酒。臧:同“藏”。纆徽:原意为捆囚犯的绳索,这里指系瓶的绳子。叀碍:绳子被挂住。叀,悬。瓽:井壁上的砖。轠:碰击。提:抛掷。

鸱夷滑稽,腹大如壶。尽日盛酒,人复借酤。常为国器,讬于属车。出入两宫,经营公家。由是言之,酒何过乎?

装酒的皮袋尽管圆滑,肚子却大得像壶。尽管整天往里边装酒,人们仍会借它来买酒。它还被视为贵重之物,经常被放入皇帝出行时随从的车上。它甚至还出现在皇帝和太后的宫中,在官府里奔走谋求。从这一点来说,酒本身又有什么过错呢?

鸱夷:装酒的皮袋。滑稽:古代一种圆形的,能转动注酒的酒器。此处借喻圆滑。国器:贵重之器。属车:皇帝出行时随从的车。两宫:指皇帝及太后的宫。经营:奔走谋求的意思。公家:指官府。

参考资料:

赏析

《酒箴》短小精悍,是典型的状物小赋,而寄寓深远。在后世的小赋中起了示范的作用。全篇只在开头“子犹瓶矣”一句,点明作者的意图是在借器喻人,其余全部描叙两种盛器的命运遭逢,语近旨远,十分隽永。

全文分两个部分:前面写打水陶罐,后面写盛酒皮囊,看似调侃之作,实在借物抒怀:那朴实无华的水瓶,常遭危害,那浑浑噩噩的酒袋,却自得其乐。作者通过对这两种器具的迥异遭遇,抨击了当时社会的不合理现象。幽默、讽刺、愤世嫉俗都在这一篇极富有幽默情趣的文章中表现出来了。读来既饶有兴味,又让人颇有心得,反讽的语言表达的是一种人世间的某种真谛。

水是自然的、无色的、透明的,装水的瓶子也朴实无华,可是,装水的瓶子却容易碎,用它放到井里去盛水,一不小心就会碰在井壁的砖石上,变得粉身碎骨。然而酒就完全不一样,酒是有色的、浑浊的、不透明的,装酒的器具也与水瓶完全不一样,表面上看来有点滑稽可笑,可是它肚大腹如壶,尽管整天整天地往里边装东西,却总是装不满,那就是装酒的皮袋,然而这种东西却深受人们的喜欢,成为国家的重要器具,经常随从皇帝的车马出游,出入于皇帝和皇后的宫门,在官府进而穿行无阻。

水瓶在文章中喻指心地纯明,不会吹牛拍马,不会阿谀奉承的人。朴实无华、心地善良的人也是这样,他装不下浑浊的东西,他也经不起碰撞,在复杂的社会权力网中,也容易碰得粉身碎骨。而酒囊则喻指社会上那些善于投机钻营、逢迎拍马、不顾廉耻、黑心肠厚脸皮的人们。越是浑浊的地方,他们越能生存,越是充满权力争斗的地方,他们越能升官发财。这是对社会上两种截然不同的人的逼真刻画和辛辣讽刺。

这篇文章把人世间的两种人物写惟妙惟肖,借物以喻人,寓嘲讽和讥笑于形象之中,寓深刻的社会哲理于幽默诙谐之中,文笔犀利,思考冷峻,哲理隽水,充分体现了杨雄既才学满腹又仕途坎坷的人生体味,也蕴涵着杨雄不满当时的社会政治又不愿同流合污的思想意向。

译文

注释

邹(zōu)孟轲(kē)母,号孟母。其舍近墓。孟子之少时,嬉(xī)游为墓间之事。孟母曰:“此非吾所以居处子。”乃去,舍市旁。其嬉游为贾(gǔ)人炫卖之事。孟母又曰:“此非吾所以处吾子也。”复徙居学宫之旁。其嬉游乃设俎豆,揖让进退。孟母曰:“真可以处居子矣。”遂(suì)居。及孟子长,学六艺,卒(zú)成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。

舍:家。墓间之事:指埋葬、祭扫死人一类的事。处子:安顿儿子。乃:于是,就。嬉:游戏,玩耍。贾人:商贩。炫卖:同“炫”,沿街叫卖,夸耀。徙:迁移。俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭礼仪式。徙居:搬家。及:等到。大儒:圣贤。揖让进退:即打拱作揖、进退朝堂等古代宾主相见的礼仪。揖:作揖。遂:最后。市:集市。居:家。卒:最终,终于。

译文注释

邹(zōu)孟轲(kē)母,号孟母。其舍近墓。孟子之少时,嬉(xī)游为墓间之事。孟母曰:“此非吾所以居处子。”乃去,舍市旁。其嬉游为贾(gǔ)人炫卖之事。孟母又曰:“此非吾所以处吾子也。”复徙居学宫之旁。其嬉游乃设俎豆,揖让进退。孟母曰:“真可以处居子矣。”遂(suì)居。及孟子长,学六艺,卒(zú)成大儒之名。君子谓孟母善以渐化。

孟子的母亲,人称孟母。当初她的家靠近墓地,因此孟子小时候,游戏玩耍的都是下葬哭丧一类的事,还特爱学造墓埋坟。孟母见了说到:“这里不该是我带着孩子住的地方。”于是将家搬到一处集市旁,孟子又学玩起了奸猾商人夸口买卖那一类的事。孟母又说:“这里也不是我该带着孩子居住的地方。”又将家搬到了一个学宫的旁边。这时孟子所学玩的,就是祭祀礼仪、作揖逊让、进退法度这类仪礼方面的学问了。孟母说:“这里才真正是可以让我孩子居住的地方。”于是就一直住在了这里。等到孟子长大成人,学精六艺,终于成为有名的大儒。后来的君子贤人都说孟母很善于利用环境渐染教化孩子。

舍:家。墓间之事:指埋葬、祭扫死人一类的事。处子:安顿儿子。乃:于是,就。嬉:游戏,玩耍。贾人:商贩。炫卖:同“炫”,沿街叫卖,夸耀。徙:迁移。俎豆:古代祭祀用的两种盛器,此指祭礼仪式。徙居:搬家。及:等到。大儒:圣贤。揖让进退:即打拱作揖、进退朝堂等古代宾主相见的礼仪。揖:作揖。遂:最后。市:集市。居:家。卒:最终,终于。

赏析

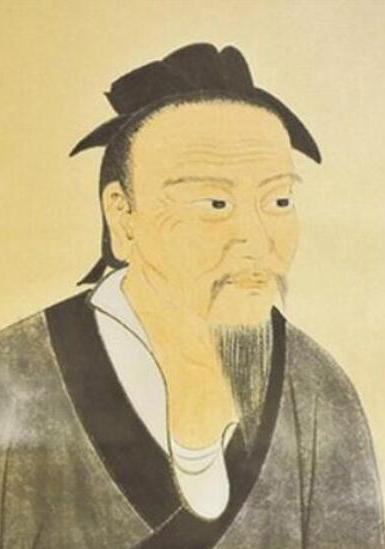

孟子是战国时期的大思想家。孟子从小丧父,全靠母亲倪氏一人日夜纺纱织布,挑起生活重担。倪氏是个勤劳而有见识的妇女,她希望自己的儿子读书上进,早日成才。

一次, 孟母看到孟轲在跟邻居家的小孩儿打架,孟母觉得这里的环境不好,于是搬家了。

这次她把家搬到了荒郊野外。一天,孟子看到一溜穿着孝服的送葬队伍,哭哭啼啼地抬着棺材来到坟地,几个精壮小伙子用锄头挖出墓穴,把棺材埋了。他觉得挺好玩,就模仿着他们的动作,也用树枝挖开地面,认认真真地把一根小树枝当作死人埋了下去。直到孟母找来,才把他拉回了家。

(学商人磨刀,如果没有这一段不成立下一段第三次搬家)

孟母第三次搬家了。这次的家隔壁是一所学堂,有个胡子花白的老师教着一群大大小小的学生。老师每天摇头晃脑地领着学生念书,那拖腔拖调的声音就像唱歌,调皮的孟轲也跟着摇头晃脑地念了起来。孟母以为儿子喜欢念书了,高兴得很,就把孟轲送去上学。

可是有一天,孟轲逃学了。孟母知道后伤透了心。等孟轲玩够了回来,孟母把他叫到身边,说:“你贪玩逃学不读书,就像剪断了的布一样,织不成布;织不成布,就没有衣服穿;不好好读书,你就永远成不了人才。”说着,抄起剪刀,“哗”的一声,把织机上将要织好的布全剪断了。

孟轲吓得愣住了。这一次,孟轲心里真正受到了震动。他认真地思考了很久,终于明白了道理,从此专心读起书来。由于他天资聪明,后来又专门跟孔子的孙子子思学习,终于成了儒家学说的主要代表人物。